La historia de la Isla de Pascua se remonta hace muchos siglos atrás, en tiempos donde navegar a otros lugares significaría todo un desafío de sobrevivencia, tanto para los navegantes como para los territorios objeto de la conquista. Uno de estos lugares fue sin duda Rapa Nui, historia que presenta diversos matices naturales y culturales dignos de ser explorados por muchos.

Índice de contenido

ToggleLa isla de Pascua, historia natural

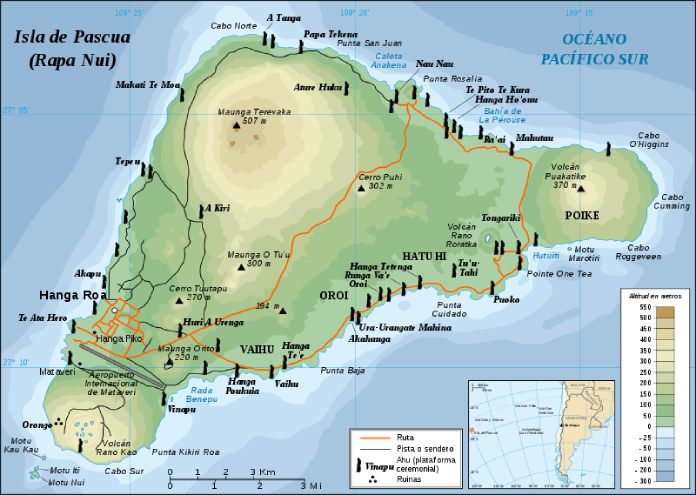

La isla chilena de Pascua tiene forma de triangulo y es pequeña en comparación con otras islas polinesias, con apenas 171 Km2 es un territorio tropical cuya gran variabilidad climática lo hace un terreno difícil para la agricultura y mejor dispuesto para la pesca.

Pero, ¿dónde está la Isla de Pascua? La isla de Pascua o isla Rapa Nui en idioma polinesio está ubicada en el Océano Pacífico Sur, colindando en el Este con Sudamérica (el continente más cercano) con una distancia de más de 3.700 Km de Chile de la cual forma parte la isla de Pascua desde el año 1888 hasta el día de hoy.

¿Por qué la isla tiene dos nombres?

La isla tiene dos nombres porque fue bautizada por los primeros pobladores que colonizaron la isla: los rapanuis quienes así también llamaron a la isla “Rapa Nui”. El segundo nombre es por los segundos colonizadores de origen europeo y que llegaron a la isla a los pocos días de la festividad de la Pascua.

Descripción físiconatural

Para ser una isla pequeña, Rapa Nui cuenta con 3 volcanes ya extintos y de dónde se han recolectado muestras sedimentarias valiosas de estos 3 cráteres, cuyos nombres y ubicación son las siguientes:

- Rano Aroi: localizado casi en el centro de la isla.

- Rano Raraku: cercano a las canteras utilizadas por los rapanuis para tallar las estatuas de piedra.

- Rano Kau: situado en una de las esquinas de la isla en dirección suroeste.

Asimismo, en el valle de cada uno de estos volcanes se alojan lagos de escasa profundidad, con sedimentos que llegan transportados por los vientos desde otros sectores de la isla. Se cree que estos lagos eran utilizados por los nativos como fuente de agua dulce para beber cuando no contaban con el agua de la lluvia.

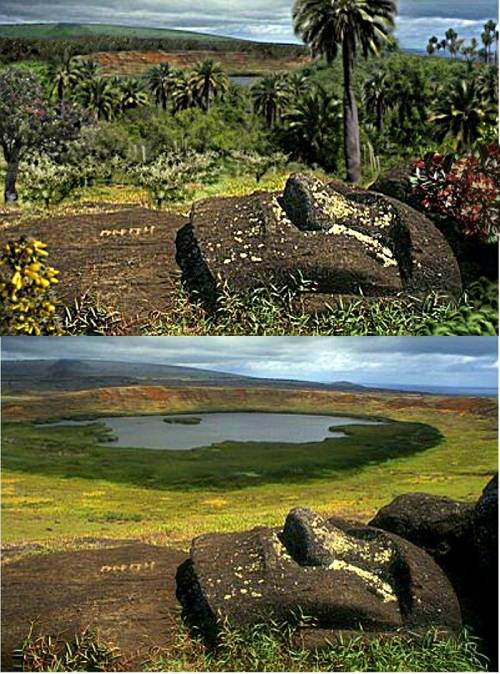

Flora y fauna desaparecidos

Uno de los aspectos intrigantes de la historia de la isla de pascua es su condición casi desprovista de vegetación y animales. Antes de la llegada de los primeros habitantes, la isla de Pascua estaba en su gran parte cubierta por abundantes palmeras nativas del género Jubaea, como la Jubaea chilensis procedente de Chile, tal como lo demostraron siglos después las muestras de polen recolectados en la isla, así como las excavaciones que evidenciaron la presencia anteriormente de raíces en los suelos estudiados.

Se cree que estas palmeras se asentaron en un mínimo de 35.000 años atrás y que prevalecieron a los diferentes cambios ambientales y climáticos que sucedieron antes de la llegada de los rapanuis, pero ya cuando llegaron los segundos colonizadores, los europeos, sólo quedaban algunas extensiones de palmeras en Rapa Nui. Actualmente, se han contabilizado un total de 48 especies de vegetación nativa, incluyendo 14 de ellas que en su momento fueron introducidas por la tribu rapanui.

Fauna

En cuanto a los animales, se ha determinado que la isla fue un lugar predilecto para más de 25 especies de aves marinas, hecho con el que se asegura que en siglos atrás debió otorgarle la condición de la “isla con mayor diversidad de aves marinas en el mundo”. Sin embargo, una vez transcurrido el tiempo con la intervención de su hábitat, estas especies de aves se extinguieron en la isla.

Con respecto a otros tipos de animales, hoy en día existen sólo unas pocas especies de vertebrados terrestres incluyendo pollos y ratas, entre estas últimas, la especie Rattus exulans o mejor conocida como “rata polinesia” que llegó a ser muy abundante en el pasado de la isla. En este sentido, los estudios arqueológicos muestran muchísimas evidencias de la existencia de miles de huesos tanto de aves marinas como de ratas, lo que deja claramente ver la dinámica ecológica a la que se sometió por siglos la isla de Pascua.

Isla Rapa Nui: historia cultural

Asentamientos: rapanuis y europeos

Varias de las teorías sobre esta misteriosa isla están relacionadas con el momento en que fue colonizada por primera vez, hasta el momento en que colapsó la primera civilización. El profesor Terry Hunt del Departamento de Antropología adscrito a la Universidad de Hawái, comparó los resultados de estudios arqueológicos pasados, que hasta ese momento formaban la teoría más clásica de la prehistoria de la isla, con los obtenidos junto con su equipo de colegas y estudiantes. La comparación de ambos resultados se muestra en la siguiente tabla:

| Estudios | Año de la Primera Colonización | Procedencia de los colonizadores | Crecimiento de la población inicial | |

|---|---|---|---|---|

| Siglo XX | 800 a 900 d.C. | Polinesia | Lenta | |

| Terry Hunt | 1.200 d.C. | Rápida | ||

| Estudios | Año de la población máxima | Población máxima | Año de la Segunda Colonización | Procedencia de los colonizadores |

| Siglo XX | 1.400 d.C. | 15.000 a 20.000 | 1.722 d.C. | Europa |

| Terry Hunt | 1.350 d.C. | Máximo de 3.000 | ||

En cuanto a los primeros habitantes, la teoría más aceptada ha sido el reconocimiento de su origen polinesio y que los mismos llegaron en canoa de otras islas polinesias como pudo ser las pertenecientes al archipiélago de Mangaeva en la Polinesia Francesa.

Según los datos históricos, el primer europeo en llegar a Rapa Nui fue el explorador Jacob Roggeveen de origen holandés, quien llegó con tres barcos junto con otros exploradores europeos a la isla. Aunque al principio Roggeveen había escrito en su bitácora que la isla era pobre en recursos naturales, más tarde la describió como “altamente fructífera” de la que se cosechaban frutos como papa, plátanos, caña de azúcar, entre otros y que sólo requería que el suelo se trabajase adecuadamente ya que el clima sí se mostraba favorable.

Transcurridas unas cuantas décadas posteriores, en el año 1770, llegaron a la isla europeos de origen español como Felipe González de Haedo, quien trazando un primer mapa de la isla la nombró “Isla de San Carlos”, así como también apodó a otros lugares de la isla con nombres españoles de los que aún algunos persisten actualmente.

Asimismo, no sólo existen estas controversias en cuanto a las maneras en que fue colonizada Rapa Nui, sobre todo por lo concerniente a los primeros pobladores, también el profesor Hunt contrasta diferencias en cuanto a las causas que llevaron al declive ecológico de la isla antes de la llegada de los segundos colonizadores.

Teoría de la colonización americana

Según lo recopilado por el profesor Hunt, el primer descubridor de la Isla de Pascua pudo haber sido de origen americano, de acuerdo con lo argumentado por el antropólogo y explorador noruego Thor Heyerdahl.

Esta teoría se formuló después de que en el año 1947 este explorador hiciera un viaje a las islas Tuamotu en la Polinesia Francesa, utilizando un bote convencional fabricado con madera y demás elementos artesanales en Perú, con lo que quiso demostrar que el viaje de este tipo hubiese sido posible para los pobladores prehistóricos de Sur América y aún más aseveraba que no sólo Rapa Nui, sino también que las demás islas polinesias habrían sido descubiertas de esta misma manera.

Estas afirmaciones del antropólogo noruego se basaban en comparaciones hechas entre las estatuas de roca de la isla con piedras presentes en Sudamérica. Tal teoría aún ha podido permanecer en los registros arqueológicos, a pesar de que fuese claramente demostrado posteriormente que el origen de la isla de Pascua es del Pacífico Occidental, específicamente de Polinesia con los rapanuis.

¿Por qué los primeros colonizadores de la isla de Pascua fueron polinesios y no sudamericanos?

Los primeros colonizadores de la isla de Pascua fueron polinesios y no sudamericanos porque simplemente estos llegaron primero, tal como lo señalaron estudios genéticos y lingüísticos de las exploraciones arqueológicas que se han realizado por años en la isla.

La isla habitada más aislada del mundo

Con el transcurrir del tiempo, la isla Rapa Nui fue conocida como la isla habitable más aislada del mundo, siendo los otros territorios habitables más cercanos el conjunto de islas Pitcairn (colonizadas en el siglo XVIII) y ubicadas a una distancia de 2.250 Km en el sentido Oeste.

Una de las costumbres de las tribus polinesias, como los rapanuis, era que cuando se llegaba al punto de superpoblación se tendía a emigrar a otros territorios para establecerse en ellos, pero debido a la lejanía que caracteriza a la isla de Pascua con respecto a otras islas se dificultó la salida por estos primeros colonos, lo que trajo como consecuencia la sobreexplotación de los recursos naturales existentes. Y es aquí donde al parecer comienza la historia de una isla.

Moais: las grandes estatuas de piedra de la Isla de Pascua

Uno de los grandes enigmas de la Isla de Pascua han sido sus grandes estatuas de piedra en forma humana repartidas a lo largo de la isla. Aunque no ha faltado quien atribuya una posible intervención alienígena a estas estatuas, los estudios arqueológicos y étnicos han demostrado su origen y significado.

Resulta que estas enormes piedras, cuya altura se ha evaluado en 9 metros y un peso de 90 toneladas, son conocidas como “moais” y fueron creadas por las primeras generaciones de la etnia rapanui desde los primeros momentos de su asentamiento en la isla.

Como pueblo prehistórico, los rapanuis desconocían el uso de los metales y aprovechando la existencia en la isla de una roca volcánica llamada “toba” de fácil tallado y empleando herramientas como el “toki”, hecha con roca más dura como el basalto, los aborígenes usaron la toba de las canteras del cráter Rano Raraku para crear las numerosas estatuas que representaban a sus dioses de rasgos humanos.

Además de los moais, los rapanuis crearon “ahus” que eran plataformas de rocas donde colocaban por grupos a los moais. Con un total mayor a 950 moais construidos y 300 ahus, los rapanuis buscaron hacer constante y permanente la adoración a sus ancestros con el objetivo de garantizar la fertilidad de las tierras y el mar y, como resultado, las comunidades fuesen prosperadas.

No obstante, si bien se ha podido conocer la forma en que fueron construidos los moais y su motivo, aún quedan algunas incógnitas por resolver: ¿cómo lograron colocar una clase de “sombreros” llamados “pukao”, hechos con escoria roja también volcánica, en las cabezas de algunos moais? Y también, ¿de qué manera fueron trasladados desde las canteras hasta los rincones de la isla?

De esto último existe la afirmación de que los moais pudieron ser rodados desde arriba, ayudándose con troncos y cuerdas, además de la fuerza física, en los sitios excavados previamente o para ser colocados encima de los ahus.

¿Por qué los rapanuis construyeron cientos de moais en la isla de Pascua?

Los rapanuis construyeron cientos de moais en la isla de Pascua porque éstas simbolizaban a sus ancestros deificados con los que los rapanuis querían asegurar la bendición de la tierra y de la tribu.

Cambio de culto y las Islas de Pascua

Este primer culto de adoración por los rapanuis, conocido como Culto Antiguo o Culto Moai, fue desplazado en el transcurso de los siglos por un segundo tipo de culto donde se comenzó a venerar a un dios de aspecto “hombre-pájaro”. Algunos autores del siglo XX, afirmaban que el cambio de un culto a otro habría supuesto guerras internas entre los clanes y que incluso fueron intencionalmente tumbados los moais por esta misma razón.

Sin embargo, autores más recientes del siglo XXI indicaron que, aunque es cierto el cambio de culto por el del hombre-pájaro, el abandono del culto moai se debió a que el cambio del centro social de la tribu, del cráter Rano Raraku al Rano Kau, supuso la construcción de moais de roca basáltica como las hechas con los toki lo que hizo tedioso el tallado, resultando en sólo unos 12 moais hechos con este tipo de roca hasta que finalmente se dejaron de esculpir.

El cambio al cráter Rano Kau se debió a que ahora el símbolo de la fertilidad ya no eran los ancestros deificados, sino que eran las aves marinas como los charranes oscuros (Onychoprion fuscatus), cuyos nidos se encontraban en uno de los islotes de la isla conocido como “Motu Nui”. Este hecho revela una vez más que hubo un tiempo en que la isla era rica en diversidad de aves marinas, tales como hoy en día son los islotes circundantes a la isla Rapa Nui o que en conjunto podría llamarse “Isla Pascua”.

Deforestación y colapso ecológico de la Isla de Pascua

Un tema controversial y bastante especulativo ha sido el motivo de la desaparición de los primeros colonizadores o al menos como llegó a mermarse su población con el transcurrir de los siglos. La teoría que se había sostenido durante mucho tiempo era que los primeros pobladores habían consumido de forma rápida y extendida la vegetación de la isla, por medio de la deforestación y quema masivas para la agricultura, lo que habría supuesto el colapso de la civilización de 20.000 habitantes máximo hasta unos 3.000 cuando llegaron los europeos.

Sin embargo, aunque si bien se admite que la deforestación fue parte de la degradación ambiental de la isla, de acuerdo con los resultados obtenidos por el profesor Hunt, el mayor impacto fue la introducción de animales foráneos como los pollos y las ratas que vinieron con los rapanuis y que para el caso de la rata polinesia se multiplicó rápidamente al no tener depredadores naturales, consumiendo vorazmente las semillas de las palmas nativas del género Jubaea lo que contribuyó a que la vegetación no se regenerara.

¿Por qué la deforestación hecha por los rapanuis en la isla era tan constante?

La deforestación hecha por los rapanuis en la isla era tan constante porque necesitaban obtener troncos para el transporte de los moais; conseguir madera para la construcción de las casas y canoas; recolectar leña; y despejar áreas para los cultivos.

De esta manera, de grandes extensiones de palma que habitaron por miles de años la isla, actualmente sólo existen escenarios extensos de llanuras con poca vegetación. Aunque no se puede sólo atribuir el hecho de introducción de ratas por parte de los rapanuis, también cuando llegaron los europeos esta especie de rata fue desplazada por ratas europeas que llegaron en los barcos de estos segundos colonizadores, según lo señalado por Hunt.

De esta manera, con una población ya establecida de rapanuis que al principio creció rápidamente y que desde su llegada inició con la construcción de las estatuas de piedra y la deforestación, al final se mantuvo en una media de 3.000 habitantes hasta que fueron tomados como esclavos por los europeos y reduciendo a sólo 100 habitantes un siglo y medio después de que fuesen conquistados.

¿Por qué se toma a la isla de Pascua como ejemplo de colapso ecológico?

Se toma a la isla de Pascua como ejemplo de colapso ecológico porque se creía que la razón del fracaso de su población se debía a la extrema deforestación, aunque esto no está del todo demostrado.

La isla de la Pascua en Chile ha sido tomada por décadas como referencia de desastre ecológico por personas reconocidas como Jared Diamond, pero que recientemente las razones se deban más a una introducción de fauna exótica que a la deforestación hecha por los primeros colonizadores, según lo evidenciado por Terry Hunt.

La isla de Pascua es hoy en día uno de los sitios más visitados por miles turistas anualmente y que cuenta actualmente con varias figuras de protección, entre ellas declarado como “Parque Nacional Rapa Nui” en el año 1995 por la UNESCO.

Aun con todo, este parque y demás protecciones en la isla de Pascua requiere contar con un apoyo consistente para la regulación de la actividad turística, pesquera y de otras realizadas por los entes públicos y privados que participan en el área, con miras a que se realice la menor intervención posible y garantizar la preservación del legado cultural de Rapa Nui.

En este sentido, aún quedan para Rapa Nui misterios presentes por resolver, tal parece que la historia de la Isla de Pascua está todavía lejos de concluirse. La pérdida que significó la cultura de los primeros nativos, quizás más debida al contacto con los segundos colonizadores como los europeos, significaría mucho para Rapa Nui, historia que por décadas busca ser cada día más rescatada, esclarecida y preservada para su aprendizaje y disfrute por las generaciones presentes y futuras.