Madrugada de 21 de diciembre de 1967. Con la mirada perdida y cansada, Cristian, médico de profesión, permanecía sentado en su sillón lujosamente forrado de cuero negro del despacho fumando un cigarrillo tras otro. El despacho es muy amplio, de unos 45 metros cuadrados, tiene una gran mesa rectangular en el centro y otra redonda de reuniones, ambas de madera rojiza de caoba. Sobre el suelo se alzaban dos esplendorosas alfombras persas de espectacular diseño clásico con tonos marrón terrazo y verde aceitunado. Las paredes están cubiertas con unos anaqueles de madera de roble, llenos de libros hasta los topes, y el mobiliario del despacho estaba tapizado de marrón oscuro. Destacaba sus innumerables pequeños cajones con una anilla redondeada y plateada y sus incontables cuadros de certificaciones y premios. El hombre estaba de espaldas a todo eso anterior. Sus ojos y su cigarrillo, casi acabado aunque tenía todavía fuerzas de brillar en la penumbra como una luciérnaga de vapor, señalaba el suave vuelo de una cortina de tul frente a una ventana abierta a medias. Un reloj de pared sonaba en la distancia del despacho predicando, en cada minuto, un compás con acento metálico de un tiempo que no iba a volver atrás. El hombre, presa del agotamiento, agachó su cabeza y se acariciaba, con su mano izquierda, su arrugada frente horizontalmente mientras espolvoreaba, con su mano derecha, los restos de cenizas de su cigarrillo en un ostentoso cenicero dorado. Un estruendoso timbre de un teléfono mató aquel silencio solemne de un hachazo. Cristian miró el aparato dubitativo. Sabía que resonaba como mensajero que ocultaba en sus entrañas cenagosas la noticia fatídica y, a la vez, esperada…

Noche de 2 de diciembre de 1967. El padre de Desirée, un hombre grueso que avanzaba con su vasto vientre delante hacia Cristian, arqueaba su cuerpo y hendía su faz en el pecho de este. Asomaban en sus ojos lágrimas de hiel y en sus labios un “¿por qué?” profundo. Cristian, más que abrazar, intentaba sostener a aquel hombre desesperado e impotente que hiperventilaba y, a la vez, derramaba su llanto en sus solapas inmaculadas de la bata. El médico observaba con ojos mustios el cuerpo latente de Desirée con su cráneo prácticamente destrozado encima de una camilla de hospital. Cristian llevó al padre afuera de la habitación y se sentaron en unas butacas de plástico azules que apenas tenían respaldar. Con la imagen de la joven de 25 años tatuada en sus mentes, ambos permanecían callados mirando hacia el suelo. El padre parecía entrar en calma paulatinamente. La tristeza que emitía por los poros aquel desafortunado padre se iba ahogando en el chasquido de la saliva contra la lengua y la pared de las mejillas. Cristian, aún haciendo mutis, sabía que estaba ante una oportunidad de oro: un donante afectado por muerte cerebral y con el corazón sano. En ese caso, el corazón de la muchacha seguía latiendo y mantenía la vida vegetativa; pero aquella joven nunca podría salir de esa condición de vegetal. El médico estiró las puntas de los dedos de su mano derecha, se los humedeció en la boca y se rascó las hendiduras de la barba incipiente a la altura de la garganta ya que es ahí donde iban a eclosionar unas palabras que no iban a ser fáciles de digerir para la otra persona.

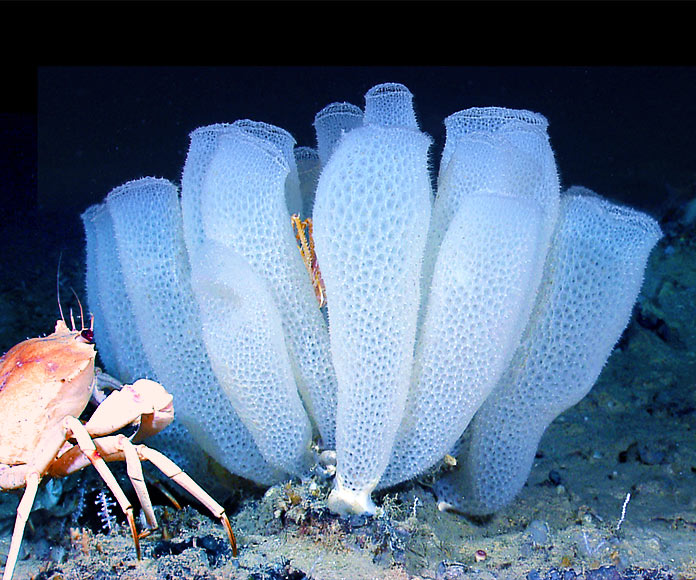

Después de conseguir el beneplácito del padre para que su hija donara su corazón vivaracho, quien aceptó entre dientes y con el impacto todavía azotando su alma, Cristian se dirigió rápidamente a una habitación del hospital donde se encontraba un pobre hombre llamado Luis (imagen 1). Este, de origen lituano y con 56 años de almanaque, sufre una diabetes aguda y una terrible enfermedad coronaria incurable que le ocasionaron tres infartos de miocardio. El último de ellos le conllevó una insuficiencia cardiaca. Ambos se conocían desde hace pocos años cuando Luis visitó a Cristian por su perpetuo problema. El médico, desde su primera visita, llevó a cabo varias pruebas en su laboratorio además de un examen con profundidad del paciente; pero llegó a la conclusión de que no podía hacer nada por él… hasta ahora.

3 de diciembre de 1967. “Es usted un ángel” espetó Luis, postrado en una camilla, a Cristian, andando con la ligereza de una pluma, conforme iban al quirófano. En el rostro del médico se clavaban, a medida que se acercaba el momento, agujas y azadones; pero, con la obstinación de un planeta que rota alrededor del Astro Rey, su idea de intentar el trasplante de corazón era firme y más dura que la madera de un fresno vigoroso. Se abrieron la puertas del quirófano como si San Pedro hubiese dado la orden, mientras que una balas brillante de luz de las bombillas del quirófano envolvía paulatinamente a ambos dándoles unas cálidas e inquietantes bienvenidas. Luis, que intentaba alzar un poco su cabeza, se sentía observado por veinte cirujanos congelados e inmóviles, nazarenos ocultos por unas mascarillas y gorros verde-azulados. Todos ellos observaban al paciente con miradas agonizantes en medio del tráfico de enfermeras, luces empeñadas en desmentir el halo de la oscuridad y un aroma de bisturíes y otros instrumentos que eran la antesala de que podían ser las últimas bocanadas de aire para Luis. El quirófano (imagen 2) se convirtió en un submundo de emociones que erupcionó cuando el paciente lituano cerró los ojos debido a la anestesia general. Uno de los cirujanos realizó un corte considerable a través del esternón de Luis. El pecho de Luis era un muñeco de vudú lleno de alfileres y pinzas que dejaban un hueco abierto y frío en el centro para que Cristian trabajara sin molestias en su corazón maltrecho. La sangre espesa y herrumbrosa emanaba y circulaba por un laberinto de tubos unido por una gavilla blanca cuyo final era una máquina que servía de bahía para que esta sangre se oxigenara. Luis, profundamente dormido, emitía un aire cansado esculpido de un cristal invisible. Cristian extrajo el corazón enfermo y colocó el corazón donado por Desirée. Con ayuda de los cirujanos, suturaron este corazón vivaz en su sitio y desconectaron la máquina para que la sangre fluyera a través del corazón trasplantado. Los párpados de los ojos de Luis se abrieron muchas horas después tan enérgicamente como las impresiones de portadas de periódicos narrando la exitosa operación.

Dieciocho días después de fama mundial, concretamente, en la madrugada de 21 de diciembre de 1967, con la mirada perdida y cansada, Cristian, permanecía sentado en su sillón lujosamente forrado de cuero negro del despacho fumando un cigarrillo tras otro. Un estruendoso timbre de un teléfono resonaba como mensajero que ocultaba en sus entrañas cenagosas la noticia fatídica y, a la vez, esperada. Una voz femenina y lúcida le transmitía al médico la defunción de Luis a causa de una neumonía. Cristian seguía pendiente de la llamada pero no articulaba palabra con la receptora. Agachó la cabeza mientras golpeaba, con su puño derecho, el reposabrazos derecho. La enfermera, al ver que el doctor no escupía palabra alguna, le animó citando las palabras de Luis noches antes de su pérdida: “No solo has salvado mi vida de forma temporal, sino la de miles de personas en un futuro”. No le faltaba razón, con posterioridad, las técnicas de trasplante han sido considerablemente mejoradas. Muchos de los 30.000 trasplantados hasta la fecha, viven o han prologando significativamente su vida.